- "Вредные привычки" дыхания и их устранения

- 1

- A

- Cимптомы и синдромы в кардиологии

- Cоки

- Cпецефические эпидидимиты

- Cправочник педиатра

- Mедикаментозная терапия половых расстройств

- Mедицинские инструменты

- Mужской гипогонадизм

- pH-метрия, эндоскопические методы, дуоденальное зондирование

- А

- А

- А

- А

- А

- Аборт

- Абсцесс

- Абсцесс печени

- Авиценна

- Автоматическая регуляция сосудов. Регионарные гипертензии при коарктации аорты и нарушениях распределения кровотока

- Автомобильные травмы

- Аденовирусная инфекция

- Аденоидит

- Аденокарцинома

- Аденома

- Адипозогенитальная дистрофия

- Адлер

- Акне и акнеформные высыпания

- Акромегалия

- Актиноникоз

- Актуальный вопрос

- Акушерско-терапевтическо-педиатрический участок (АТП)

- Акушерство и гинекология

- Алгоритм терапии при заболеваниях с поражением желудочно-кишечного тракта

- Алгоритм терапии при заболеваниях с поражением сердечно-сосудистой системы. Коллагеновые болезни

- Алгоритмы лабораторной диагностики

- Алгоритмы терапии

- Алгоритмы терапии при заболеваниях с поражением мочеполовой системы

- Алгоритмы терапии при заболеваниях с поражением нервной системы

- Алгоритмы терапии при заболеваниях с поражением опорно-двигательного аппарата

- Алгоритмы терапии при инфекционных заболеваниях

- Алкоголизм

- Алкоголизм

- Аллергические болезни

- Аллергия

- Алопеция

- Алопеция

- Альвеококкоз

- Альвеолиты

- Альгодисменорея

- Альпорта синдром

- Альтернирующие синдромы

- Альцгеймера болезнь

- Алюминоз легких

- Амебиаз

- Амебиаз

- Амебиаз

- Амилоидоз

- Амиотрофии

- Амосов

- Анаболики

- Аналептики

- Анализы кала

- Анализы крови

- Анализы мочи

- Анатомия половых органов

- Анатомо-физиологические особенности органов дыхания в детском возрасте

- Анафилактический шок

- Ангина

- Ангиомы

- Ангиотрофоневрозы

- Андрогены и их синтетические аналоги

- Аневризма брюшной аорты, нелолный разрыв

- Аневризмы

- Анемии

- Анемии

- Анкилостомидоз

- Анкилостомидозы

- Аномалии и болезни волос

- Аномалии количества и структуры яичек

- Аномалии полового члена и мочеиспускательного канала

- Анорексия нервная

- Антиаллергические средства

- Антиангинальные средства

- Антиандрогены

- Антиаритмические средства

- Антибактериальные, противовирусные и противогрибковые препараты

- Антибиотики

- Антигены и антитела крови человека

- Антигипертензивные средства

- Антидепрессанты

- Антикоагулянты и их антагонисты, антигреганты, фибринолитические средства

- Антисептические и дезинфицирующие средства

- Антитиреодные препараты

- Антиэстрогены

- Антрит

- Аортальные пороки сердца

- Аортит

- Апоплексия яичника

- Аппарат Илизарова и общие вопросы чрескостного остеосинтеза

- Аппараты CPAP терапии для лечения синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС)

- Аппараты ИВЛ

- Аппендицит

- Аптека и ее функции

- Аптечная технология приготовления лекарственных форм

- Аритмии

- Аритмии

- Ароматные (флорентийские) воды

- Артериальные гипертензии

- Артриты

- Артроз

- Асептический остеонекроз полулунной кости запястья (болезнь Кинбека)

- Аскаридоз

- Аскаридоз

- Асклепий

- Аспергиллез

- Ассептика

- Астигматизм

- Астма и гипертония

- Астма сердечная

- Асфиксия

- Асцит

- Ателектаз легких

- Атеросклероз

- Атеросклероз

- Атипические пневмонии детского возраста

- Атропинокоматозная терапия

- Ауэнбруттер

- Ахалазия кардии

- Ахалазия кардии (идиопатическое расширение пищевода, или кардиоспазм)

- Б

- Б

- Б

- Б

- Б

- Б

- Бактериальные инфекции

- Бактериологическое и бактериоскопическое исследование мочи

- Бактериоскопическое исследование на микобактерии туберкулеза

- Балантидиаз

- Балантидиаз

- Балантидиаз

- Бантинг

- Бартолинит

- Баугинит

- Без рубрики

- Бензин

- Беременность

- Беременность внематочная

- Беременность многоплодная

- Беременность переношенная

- Бериллиоз

- Бернар

- Бесплодие

- Бесплодие женщины

- Бесплодие у мужчин

- Бесплодный брак и современные репродуктивные технологии

- Бехтерев

- Бешенство

- Бешенство

- Бильрот

- Биогенные стимуляторы

- Биологически активные добавки (БАД) как компонент питания

- Биофармация

- Биохимические лабораторные показатели

- Биохимические методы исследования

- Биохимические методы исследования в клинической лабораторной диагностике

- Биохимия

- Биссиноз

- Биша

- Болевой синдром

- Болезни и лечение

- Болезни кожи, обусловленные нарушением метаболизма

- Болезни ногтей

- Болезни обмена веществ

- Болезни обмена веществ и гиповитаминозы

- Болезни органов дыхания

- Болезни органов зрения

- Болезни органов кровообращения

- Болезни органов мочевой системы

- Болезни органов пищеварения

- Болезни отложений

- Болезни плода и новорожденного

- Болезни системы крови

- Болезни суставов

- Болезни уха, горла, носа и гортани

- Болезни эндокринных желез

- Болезнь кошачьей царапины (доброкачественный лимфоретикулез, фелиноз)

- Болезнь Крона

- Болезнь Лайма (боррелиоз)

- Болезнь Уиппла

- Болезнь Фейрбанка

- Болезнь шегрена

- Боли в груди

- Боль

- Боль в брюшной полости

- Боль в брюшной полости острая катастрофическая

- Боль в груди

- Боль в животе

- Боль в поясничной области

- Боль в поясничной области

- Боль в суставах

- Боль головная и боли в области лица

- Боль и припухлость суставов

- Бородавки (инфекции, вызванные вирусами папилломы человека)

- Боткин

- Ботулизм

- Ботулизм

- Браун

- Брёйер

- Брока

- Бром

- Бронхиальная астма

- Бронхиальная астма

- Бронхиальная астма

- Бронхиальная астма

- Бронхиолит

- Бронхиты

- Бронхопневмонии в детском возрасте

- Бронхоэктатическая болезнь

- Броун-Секар

- Бруссе

- Бруцеллез

- Бруцеллез

- Бруцеллез

- Бруцеллез

- Брюкке

- Брюшной тиф и паратифы А и В

- Будь здоров!

- Будьте здоровы

- Бургав

- Бурденко

- Быстрая диета для похудения

- В

- В

- В

- В

- В

- В мире чувств

- В фокусе - локусы

- Вагинизм

- Вагинит

- Важное

- Ван Свитен

- Варианты нарушений кровоснабжения костных отломков и их последствия

- Варикозное расширение вен нижних конечностей

- Варикозное расширение вен семенного канатика

- Васкулит геморрагический

- Васкулит гигантоклеточный

- Васкулиты

- Васкулиты кожи

- Васкулиты кожи

- Васкулиты системные

- Ваш доктор

- Ваше здоровье

- Ведущие синдромы и симптомы в клинике заболеваний пищеварительной системы

- Везалий

- Везикулезные вирусные высыпания

- Везикуло-буллезные дерматозы

- Везикуло-буллезные дерматозы

- Велланский

- Весенне-летний клещевой энцефалит

- Весенний катар

- Вещество динитрилортохлорбензальмалоновой кислоты (CS), дифенилхлорарсин, адамсит

- Взаимодействие различных механизмов регуляции кровообращения. Нарушения системы координированного управления гемодинамикой. Этиология и патогенез гипертонической болезни

- Взгляд доктора

- Взгляд йогов на здоровое питание

- Виды и структуры лабораторий

- Виды мазей

- Виды пунктатов

- Вирильный синдром

- Вирусные гепатиты (острые и хронические)

- Вирусные диареи

- Вирусные заболевания кожи

- Вирусные экзантемы

- Вирусный гепатит

- Вирхов

- Висцеральные лимфатические узлы

- Витаминная недостаточность

- Витамины

- Витамины

- Витилиго

- ВИЧ-инфекция

- ВИЧ-инфекция

- ВИЧ-инфекция

- ВИЧ/СПИД

- Влияние психогенных факторов на регуляцию кровообращения. Нейроциркуляторная дистония по гипертензивному типу. Сенсибилизация организма и артериальные гипертензии

- Внезапное прекращение кровообращения

- Внекостно-мозговые гемобластозы — гематосаркомы и лимфомы (лимфоцитомы)

- Внематочная беременность

- Внеорганные пути транспорта лимфы

- Внимание

- Внутренние желчные свищи

- Внутренние повреждения пищевода

- Внутрибольничные инфекции

- Воды Леты

- Водянка яичка и семенного канатика

- Военная медицина

- Возрастное помутнение роговицы

- Волчанка красная системная

- Волчаночный нефрит

- Вопрос 1. Введение

- Вопрос 1. Введение в биологию

- Вопрос 1. Введение в курс гистологии

- Вопрос 1. Введение в физиологию

- Вопрос 1. Клинические понятия, используемые при изучении пропедевтики внутренних болезней

- Вопрос 1. Кости туловища (Ossa trunci)

- Вопрос 1. Недоношенные дети

- Вопрос 1. Основы микробиологии. Классификация микроорганизмов

- Вопрос 1. Патофизиология. История развития

- Вопрос 1. Профессиональные заболевания, вызванные воздействием физических факторов (вибрационная болезнь)

- Вопрос 1. Ультраструктурная патология клетки. Часть 1. Цитоплазма (органеллы, включения)

- Вопрос 10. Аномалии конституции или диатезы (лекция II)

- Вопрос 10. Аускультация легких

- Вопрос 10. Иммунодефицитные состояния

- Вопрос 10. Клинические формы вторичного туберкулеза

- Вопрос 10. Микробиоценоз верхних отделов желудочно-кишечного тракта

- Вопрос 10. Молекулярный, клеточный, тканевый уровни

- Вопрос 10. Мышцы и фасции спины

- Вопрос 10. Постгеморрагическая анемия

- Вопрос 10. Скелетные соединительные ткани

- Вопрос 10. Смешанные дистрофии. Нарушение обмена хромопротеидов (эндогенные пигментации). Нарушение обмена гемоглобиновых пигментов. Часть 1

- Вопрос 10. Физиология синапсисов

- Вопрос 10. Химические формулы и уравнения

- Вопрос 10. Хроническая профессиональная лучевая болезнь. Болезни, вызываемые воздействием электромагнитных полей радиочастот (введение)

- Вопрос 11. Анемии (лекция I)

- Вопрос 11. Железодефицитные анемии

- Вопрос 11. Клинические формы вторичного туберкулеза

- Вопрос 11. Механизмы сенсибилизации

- Вопрос 11. Микробиоценоз средних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта

- Вопрос 11. Мышцы и фасции головы

- Вопрос 11. Организменный, популяционно-видовой, биоценотический и биосферный уровни

- Вопрос 11. Радиоактивность

- Вопрос 11. Синдром дыхательной недостаточности

- Вопрос 11. Структура мышечных тканей

- Вопрос 11. Физиология мышечных волокон

- Вопрос 12. Активация комплимента

- Вопрос 12. Анемии (лекция II)

- Вопрос 12. Анемии, связанные с нарушением синтеза или утилизации порфиринов (порфириндефицитные, сидероблаетические (сидероахрестические), железонасыщенные анемии)

- Вопрос 12. Болезни, вызываемые воздействием электромагнитных полей радиочастот. Профессиональные заболевания кожи

- Вопрос 12. Клетка как структурная единица. Строение клетки. Общие вопросы

- Вопрос 12. Клинические формы вторичного туберкулеза

- Вопрос 12. Механизмы мышечного сокращения

- Вопрос 12. Микробиоценоз мочеполовой системы

- Вопрос 12. Мышцы и фасции шеи

- Вопрос 12. Особенности мышечных тканей

- Вопрос 12. Планетарная модель атома Резерфорда

- Вопрос 12. Синдром "шокового легкого"

- Вопрос 12. Смешанные дистрофии. Часть 3

- Вопрос 13. Аллергия и клинические формы патологии

- Вопрос 13. В12-фодиеводефицитные анемии

- Вопрос 13. Дисбактериоз

- Вопрос 13. Клинические формы вторичного туберкулеза

- Вопрос 13. Мышцы и фасции груди

- Вопрос 13. Нарушение минерального обмена (минеральные дистрофии)

- Вопрос 13. Нарушения обмена CA и витамина D. Рахит

- Вопрос 13. Нейромоторные единицы. Тонус мышц

- Вопрос 13. Неклеточные формы жизни

- Вопрос 13. Нервная ткань

- Вопрос 13. Синдром уплотнения легочной ткани при пневмонии

- Вопрос 13. Строение атома по Бору

- Вопрос 14. Ателектаз легкого

- Вопрос 14. Аутоиммунные заболевания и воспаление

- Вопрос 14. Гипо- и апластические анемии

- Вопрос 14. Клеточные формы жизни

- Вопрос 14. Клинические формы вторичного туберкулеза легких

- Вопрос 14. Лечение дисбактериозов

- Вопрос 14. Мышцы и фасции живота

- Вопрос 14. Пневмония

- Вопрос 14. Профессиональные заболевания кожи (II)

- Вопрос 14. Современные представления о строении атома

- Вопрос 14. Строение и функции центральной нервной системы

- Вопрос 14. Структурные единицы нервной системы

- Вопрос 15. Бронхиальная астма

- Вопрос 15. Воспаление. Процесс развития

- Вопрос 15. Гемолитические анемии

- Вопрос 15. Клинические формы вторичного туберкулеза. Осложнения туберкулеза

- Вопрос 15. Мышцы и фасции верхней конечности

- Вопрос 15. Нейрон

- Вопрос 15. Некроз

- Вопрос 15. Организация спинного мозга

- Вопрос 15. Понятие о химиотерапии

- Вопрос 15. Профессиональные заболевания кожи (III)

- Вопрос 15. Форма электронных облаков

- Вопрос 15. Эмфизема легких и бронхоспастический синдром

- Вопрос 15. Эукариотические и прокариотические клетки

- Вопрос 16. Апоптоз. Атрофия

- Вопрос 16. Бронхиальная астма

- Вопрос 16. Классификация химиопрепаратов по химическому строению

- Вопрос 16. Мышцы и фасции нижней конечности

- Вопрос 16. Некоторые нозологические формы профессиональных заболеваний кожи (I)

- Вопрос 16. Организация мозжечка

- Вопрос 16. Отдельные формы наследственных анемий

- Вопрос 16. Рефлексы

- Вопрос 16. Структура электронной оболочки многоэлектронного атома

- Вопрос 16. Туберкулез

- Вопрос 16. Цитоплазма, рибосомы и плазмиды

- Вопрос 16. Экссудация и эмиграция

- Вопрос 17. Классификация антибиотиков

- Вопрос 17. Мембраны, их молекулярная структура

- Вопрос 17. Нарушения кровообращения

- Вопрос 17. Некоторые нозологические формы профессиональных заболеваний кожи (II)

- Вопрос 17. Организация больших полушарий головного мозга

- Вопрос 17. Осложнения туберкулеза

- Вопрос 17. Периодический закон Д. И. Менделеева

- Вопрос 17. Пищеварительный тракт

- Вопрос 17. Приобретенные гемолитические анемии

- Вопрос 17. Ревматизм

- Вопрос 17. Синдром полости в легочной ткани

- Вопрос 17. Функции лейкоцитов

- Вопрос 17. Функциональные системы

- Вопрос 18. Дыхательная система

- Вопрос 18. Жидкость и воздух в плевральной полости

- Вопрос 18. Значение воспаления для организма

- Вопрос 18. Кожа и ее производные

- Вопрос 18. Механизм действия антибиотиков осложнения антимикробной терапии

- Вопрос 18. Нарушения кровообращения

- Вопрос 18. Нервные центры

- Вопрос 18. Неревматические миокардиты

- Вопрос 18. Патология белой крови. Лейкопении

- Вопрос 18. Периодическая система элементов Д. И. Менделеева

- Вопрос 18. Плазматическая мембрана

- Вопрос 19. Врожденные пороки сердца (ВПС)

- Вопрос 19. Жалобы больных с сердечной патологией

- Вопрос 19. Координированная деятельность центральной нервной системы. Торможение в центральной нервной системе

- Вопрос 19. Лейкоцитоз

- Вопрос 19. Лекарственная устойчивость

- Вопрос 19. Мочеполовая система

- Вопрос 19. Некоторые профессиональные онкологические заболевания (II)

- Вопрос 19. Общая характеристика элементов III группы

- Вопрос 19. Органы чувств

- Вопрос 19. Осложнения локальных форм первичного туберкулеза

- Вопрос 19. Патология терморегуляции. Лихорадка

- Вопрос 19. Система эндомембран. Эндоплазмотический ретикулум (ЭР)

- Вопрос 19. Шок

- Вопрос 2. Вибрационная болезнь (клиническая картина)

- Вопрос 2. Кости черепа

- Вопрос 2. Методы биологических наук

- Вопрос 2. Методы клинического исследования больного

- Вопрос 2. Невризм. Методы физиологического исследования. Функциональные системы

- Вопрос 2. Общие понятия о туберкулезе

- Вопрос 2. Определение нормы и болезни

- Вопрос 2. Основные положения атомно-молекулярного учения

- Вопрос 2. Особенности морфологии микроорганизмов

- Вопрос 2. Острые лейкозы

- Вопрос 2. Перинатальное повреждение нервной системы. Врожденные пороки развития

- Вопрос 2. Ультраструктурная патология клетки. Часть 2

- Вопрос 2. Цитология. Цитоплазма

- Вопрос 20. Алюминий

- Вопрос 20. Кровоснабжение органов эндокринной системы

- Вопрос 20. Лейкемоидная реакция

- Вопрос 20. Нарушения кровообращения

- Вопрос 20. Некоторые профессиональные онкологические заболевания (III)

- Вопрос 20. Осложнения локальных форм первичного туберкулеза

- Вопрос 20. Понятие инфекции

- Вопрос 20. Понятие о торможении

- Вопрос 20. Сердечно-сосудистая система

- Вопрос 20. Система Гольджи

- Вопрос 20. Системная красная волчанка

- Вопрос 20. Физикальное обследование сердечно-сосудистых больных

- Вопрос 20. Этапы развития лихорадки

- Вопрос 21. Дыхательная система

- Вопрос 21. Исследование пульса

- Вопрос 21. Кровоснабжение суставов

- Вопрос 21. Отрицательные последствия и изменения в органах при лихорадке

- Вопрос 21. Первичное и вторичное торможение

- Вопрос 21. Пневмокониозы (I)

- Вопрос 21. Пузырьки, эндо-и экзоцитоз

- Вопрос 21. Пути передачи инфекций

- Вопрос 21. Системная склеродермия

- Вопрос 21. Тромбоз

- Вопрос 21. Тромбоцитопении

- Вопрос 22. Взаимодействие торможения и возбуждения. Методы изучения ЦНС

- Вопрос 22. Дерматомиозит

- Вопрос 22. Классификация инфекций

- Вопрос 22. Кровоснабжение, иннервация и лимфоотток в органах дыхательной системы

- Вопрос 22. Лизосомы

- Вопрос 22. Магний

- Вопрос 22. Неотложные состояния при туберкулезе

- Вопрос 22. Перкуссия сердца

- Вопрос 22. Пневмокониозы (II)

- Вопрос 22. Стресс и общий адаптационный синдром (ОАС)

- Вопрос 22. Тромбоцитопатии. Нарушение коагуляционного гемостаза

- Вопрос 22. Эмболия

- Вопрос 22. Эндокринная система

- Вопрос 23. Аускультация сердца

- Вопрос 23. Вирулентность микроорганизмов

- Вопрос 23. Кальций

- Вопрос 23. Механизмы развития реакций адаптации

- Вопрос 23. Микротельца

- Вопрос 23. Нарушения гемостаза сосудистого звена

- Вопрос 23. Пищеварительная система: органы ротовой полости

- Вопрос 23. Пневмокониозы. Биссиноз

- Вопрос 23. Ревматоидный артрит

- Вопрос 23. Сердечно-сосудистая система

- Вопрос 23. Строение и функции ретикулярной формации

- Вопрос 23. Эмболии. Малокровие

- Вопрос 24. Бактериальные токсины

- Вопрос 24. Вакуоли. Параплазматические (эргастические) включения

- Вопрос 24. Влияние ретикулярной формации на спинной мозг и кору головного мозга. Значение данных о физиологии ретикулярной формации

- Вопрос 24. Иннервация кожи

- Вопрос 24. Инфаркт

- Вопрос 24. Методы диагностики туберкулеза

- Вопрос 24. Недостаточность кровообращения

- Вопрос 24. Органы пищеварения

- Вопрос 24. Системные васкулиты

- Вопрос 24. Хронический пылевой бронхит

- Вопрос 24. Цинк

- Вопрос 24. Цитостатическая болезнь

- Вопрос 24. Шоковый синдром

- Вопрос 25. Болезни крови (лекция I)

- Вопрос 25. Крупные артериальные анастомозы

- Вопрос 25. Механизмы противомикробной защиты

- Вопрос 25. Нарушения лимфообращения

- Вопрос 25. Органы кроветворения и иммуногенеза

- Вопрос 25. Промежуточный мозг. Строение таламуса и гипоталамуса

- Вопрос 25. Ртуть

- Вопрос 25. Синдром поражения сердечной мышцы

- Вопрос 25. Структура и функции митохондрий

- Вопрос 25. Травматический шок

- Вопрос 25. Хронический пылевой бронхит. Хроническая свинцовая интоксикация

- Вопрос 26. Генетическая система митохондрий

- Вопрос 26. Ионная связь

- Вопрос 26. Кровоснабжение мышц

- Вопрос 26. Методы диагностики туберкулеза

- Вопрос 26. Мочевыделительная система

- Вопрос 26. Нарушения содержания тканевой жидкости

- Вопрос 26. Пороки сердца

- Вопрос 26. Тканевые и гуморальные механизмы неспецифической резистентности

- Вопрос 26. Функциональные особенности гипоталамуса

- Вопрос 26. Хроническая свинцовая интоксикация. Хроническая интоксикация бензолом

- Вопрос 26. Эректильная стадия травматического шока и принципы его терапии

- Вопрос 27. Болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (лекция I)

- Вопрос 27. Врожденные пороки сердца

- Вопрос 27. Иммунная система

- Вопрос 27. Иннервация и лимфоотток мышц

- Вопрос 27. Компенсаторно-приспособительные процессы. Часть 1

- Вопрос 27. Мужская половая система

- Вопрос 27. Патология системы внешнего дыхания

- Вопрос 27. Пластиды. структура и функции хлоропластов

- Вопрос 27. Физиология базальных ганглиев

- Вопрос 27. Хроническая интоксикация бензолом. Интоксикация амидо- и нитросоединениями бензола

- Вопрос 28. Виды иммунитета

- Вопрос 28. Врожденные пороки сердца

- Вопрос 28. Женская половая система

- Вопрос 28. Интоксикация амидо- и нитросоединениями бензола. Хроническая интоксикация сероуглеродом

- Вопрос 28. Компенсаторно-приспособительные реакции. Часть 2

- Вопрос 28. Лимбическая система

- Вопрос 28. Нарушения легочной вентиляции

- Вопрос 28. Пластиды. лейкопласты и хромопласты

- Вопрос 29. Антигены и антитела

- Вопрос 29. Болезни тонкого и толстого кишечника (лекция I)

- Вопрос 29. Врожденные пороки сердца

- Вопрос 29. Выявление при обращении к врачу общей практики. Дифференциальная диагностика туберкулеза

- Вопрос 29. Лимфоидная система. Макрофаги

- Вопрос 29. Нарушение диффузии газов в легких

- Вопрос 29. Образование общей электронной пары

- Вопрос 29. Особенности строения и функции коры головного мозга

- Вопрос 29. Развитие пластид

- Вопрос 29. Хроническая интоксикация сероуглеродом. Хроническая кадмиевая интоксикация

- Вопрос 3. Вибрационная болезнь от комбинированного воздействия

- Вопрос 3. Возбудимые ткани

- Вопрос 3. Гемолитическая болезнь новорожденных

- Вопрос 3. Закон сохранения массы веществ. Закон постоянства состава

- Вопрос 3. Иммунология туберкулеза

- Вопрос 3. Клеточные органеллы

- Вопрос 3. Кости лица

- Вопрос 3. Необязательные структурные компоненты бактериальной клетки

- Вопрос 3. Общие принципы пальпации

- Вопрос 3. Повреждения. Паренхиматозные дистрофии

- Вопрос 3. Формы лейкоза

- Вопрос 3. Этапы развития биологии

- Вопрос 3. Этиология, реактивность, резистентность

- Вопрос 30. Болезни тонкого и толстого кишечника (лекция II)

- Вопрос 30. Иммуноглобулины

- Вопрос 30. Иммуноглобулины. Комплемент

- Вопрос 30. Локализация функций в коре больших полушарий головного мозга

- Вопрос 30. Патологическая физиология почек

- Вопрос 30. Приобретенные пороки сердца (часть 1)

- Вопрос 30. Хроническая кадмиевая интоксикация. Интоксикация ртутью

- Вопрос 31. Болезни желчевыделительной системы (лекция i)

- Вопрос 31. Иммунитет. Часть 1

- Вопрос 31. Иммунный статус

- Вопрос 31. Интоксикация ртутью. Профессиональные заболевания опорно-двигательного аппарата

- Вопрос 31. Микрофиламенты и внутриклеточные движения

- Вопрос 31. Направленность ковалентной связи

- Вопрос 31. Нарушения функций канальцев

- Вопрос 31. Приобретенные пороки сердца (часть 2)

- Вопрос 31. Работа больших полушарий головного мозга

- Вопрос 32. Болезни желчевыделительной системы (лекция II)

- Вопрос 32. Гломерулонефрит

- Вопрос 32. Жалобы больных при заболеваниях пищевода

- Вопрос 32. Иммунитет. Часть 2

- Вопрос 32. Коррекция иммунитета

- Вопрос 32. Полярные молекулы

- Вопрос 32. Профессиональный деформирующий остеоартроз

- Вопрос 32. Трубчатые (тубулярные) структуры

- Вопрос 32. Условные рефлексы

- Вопрос 33. Асептические остеонекрозы (I)

- Вопрос 33. Временная рефлекторная связь

- Вопрос 33. Иммунитет. Часть 3

- Вопрос 33. Лечение туберкулеза

- Вопрос 33. Методы исследования пищевода

- Вопрос 33. Отношение полярности молекул и свойств веществ

- Вопрос 33. Патологическая физиология печени

- Вопрос 33. Характеристика вакцин

- Вопрос 33. Хронический гепатит (лекция I)

- Вопрос 33. Центриоли и базальные тельца. Жгутики и реснички

- Вопрос 34. Асептические остеонекрозы (II)

- Вопрос 34. Веретено деления

- Вопрос 34. Дискинезия пищевода

- Вопрос 34. Диффузное поражение печени при гепатите, циррозе, опухоли, ишемии

- Вопрос 34. Иммунизация населения (плановая и по эпидемическим показаниям)

- Вопрос 34. Классификация и значение условных рефлексов

- Вопрос 34. Координационная и водородная связь

- Вопрос 34. Лечение туберкулеза

- Вопрос 34. Отторжение трансплантата

- Вопрос 34. Хронический гепатит (лекция II)

- Вопрос 35. Аутоиммунные болезни

- Вопрос 35. Иммунотерапия

- Вопрос 35. Нарушение желчеобразовательной функции печени

- Вопрос 35. Острый эзофагит

- Вопрос 35. Строение клеточного ядра. нуклеоплазма

- Вопрос 35. Торможение условных рефлексов. Динамический стереотип

- Вопрос 35. Энергия связи. Металлическая связь

- Вопрос 36. Вирусология

- Вопрос 36. Желтуха

- Вопрос 36. Заболевания поджелудочной железы (лекция II)

- Вопрос 36. Недостаточность иммунного ответа

- Вопрос 36. Состояние вещества

- Вопрос 36. Учение павлова о типах нервных систем

- Вопрос 36. Хромосомы

- Вопрос 36. Хронический эзофагит

- Вопрос 37. Асептические остеонекрозы (V)

- Вопрос 37. Высшая нервная деятельность. Сигнальные системы

- Вопрос 37. Жалобы больных при заболеваниях желудка и физикальные методы исследования

- Вопрос 37. Иммунодефициты

- Вопрос 37. Кристаллические решетки. Общая характеристика элементов VI группы

- Вопрос 37. Нуклеиновые кислоты и белки вирусов

- Вопрос 37. Паразитарные болезни у детей (лекция I)

- Вопрос 37. Патология обмена веществ

- Вопрос 37. Хроматин. Хромосомная ДНК

- Вопрос 38. Кислород

- Вопрос 38. Набор хромосом

- Вопрос 38. Нарушения углеводного обмена

- Вопрос 38. Особенности вегетативной нервной системы

- Вопрос 38. Особенности репродукции вирусов

- Вопрос 38. Паразитарные болезни (лекция II)

- Вопрос 38. Функциональные заболевания желудка

- Вопрос 38. Химический онкогенез

- Вопрос 39. Виды гиперлипемии

- Вопрос 39. Гастриты

- Вопрос 39. Культивирование вирусов в культурах тканей

- Вопрос 39. Озон, воздух, окисление

- Вопрос 39. Онкогенез

- Вопрос 39. Отделы вегетативной нервной системы

- Вопрос 39. Ядрышко и ядерная оболочка

- Вопрос 4. Биоэлектрические явления

- Вопрос 4. Вибрационная болезнь

- Вопрос 4. Закон кратных отношений. Закон объемных отношений. Закон Авогадро

- Вопрос 4. Инфекционные заболевания плода и новорожденного (лекция I)

- Вопрос 4. Общие принципы перкуссии

- Вопрос 4. Паренхиматозно-белковые дистрофии

- Вопрос 4. Патология клетки

- Вопрос 4. Питание и особенности метаболизма бактерий

- Вопрос 4. Роль биологии в системе медицинского образования

- Вопрос 4. Хронический миелолейкоз. Хронический моноцитарный лейкоз

- Вопрос 4. Цитология. Ядро. Репродукция клеток

- Вопрос 4. Череп в целом

- Вопрос 40. Механизмы противовирусной защиты макроорганизма

- Вопрос 40. Нарушения белкового обмена

- Вопрос 40. Пиелонефрит

- Вопрос 40. Размножение. Бесполое размножение одноклеточных

- Вопрос 40. Сера

- Вопрос 40. Учение о медиаторах нервной системы

- Вопрос 40. Учение об опухолях

- Вопрос 40. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки

- Вопрос 41. Вегетативное (бесполое) размножение многоклеточных

- Вопрос 41. Вирусные инфекции. методы диагностики

- Вопрос 41. Жалобы больных при заболеваниях кишечника

- Вопрос 41. Морфология опухолей. Часть 1

- Вопрос 41. Нарушения кислотно-щелочного равновесия

- Вопрос 41. Почечная недостаточность

- Вопрос 41. Производные серы

- Вопрос 41. Холинергические и адренергические механизмы нервной системы

- Вопрос 42. Дофамин-, серотонин-, гистамин-, пурин-, ГАМКергические нейроны нервной системы. Пресинаптические рецепторы

- Вопрос 42. Механизмы компенсации кислотно-щелочного равновесия. Нарушения водно-электролитного обмена

- Вопрос 42. Морфология опухолей. Часть 2

- Вопрос 42. Половое размножение одноклеточных

- Вопрос 42. Профилактика и лечение вирусных инфекций

- Вопрос 42. Сахарный диабет

- Вопрос 42. Сернистая и серная кислота, серный ангидрид

- Вопрос 42. Физикальные методы исследования кишечника

- Вопрос 43. Бактериофаги

- Вопрос 43. Гипергидратация, гипергидрия

- Вопрос 43. Заболевания щитовидной железы

- Вопрос 43. Метастазы

- Вопрос 43. Половое размножение многоклеточных. Строение половых клеток (гамет)

- Вопрос 43. Получение и применение серной кислоты

- Вопрос 43. Физиологические механизмы боли

- Вопрос 43. Хронический дуоденит

- Вопрос 44. Гаметогенез

- Вопрос 44. Нарушение обмена кальция, фосфора, железа, микроэлементов. Патология сердечно-сосудистой системы

- Вопрос 44. Общая микология

- Вопрос 44. Общее учение об опухолях

- Вопрос 44. Острые респираторные вирусные инфекции

- Вопрос 44. Проводящие пути болевой чувствительности

- Вопрос 44. Хром

- Вопрос 44. Хронический энтерит

- Вопрос 45. Антиноцицептивная система. Формирование функциональных систем с участием боли

- Вопрос 45. Дискинезия кишечника (синдром раздраженной толстой кишки)

- Вопрос 45. Корь

- Вопрос 45. Мейоз

- Вопрос 45. Особенности метаболизма грибов. Основы систематики грибов

- Вопрос 45. Особенности миокарда

- Вопрос 45. Эпителиальные опухоли. Папиллома

- Вопрос 46. Водород

- Вопрос 46. Возбудитель туберкулеза. Особенности микобактерий

- Вопрос 46. Краснуха. Ветряная оспа. Эпидемический паротит

- Вопрос 46. Оплодотворение

- Вопрос 46. Особенности миокарда (продолжение)

- Вопрос 46. Физиология сердечно-сосудистой системы

- Вопрос 46. Хронический колит

- Вопрос 46. Эпителиальные опухоли. Аденома. Кисты

- Вопрос 47. Жалобы больных при заболеваниях мочевыделительной системы

- Вопрос 47. Коклюш. Паракоклюш. Дифтерия

- Вопрос 47. Лабораторная диагностика туберкулеза

- Вопрос 47. Моноспермия и полиспермия. Партеногенез

- Вопрос 47. Морфологические особенности сердца. Фазы деятельности сердца

- Вопрос 47. Особенности миокарда (продолжение)

- Вопрос 47. Получение водорода

- Вопрос 47. Рак, или карцинома

- Вопрос 48. Андрогенез и гиногенез

- Вопрос 48. Возбудитель дифтерии

- Вопрос 48. Коронарная недостаточность

- Вопрос 48. Лабораторные и инструментальные методы исследования почек

- Вопрос 48. Морфологические и физиологические особенности миокарда

- Вопрос 48. Неэпителиальные опухоли. Опухоли мезенхиального происхождения

- Вопрос 48. Скарлатина

- Вопрос 48. Хлор

- Вопрос 49. Биологическая роль полового размножения

- Вопрос 49. Инфекционный мононуклеоз

- Вопрос 49. Клинические формы коронарной недостаточности. Патология сосудистого тонуса

- Вопрос 49. Лабораторная диагностика дифтерии

- Вопрос 49. Нефротический синдром

- Вопрос 49. Опухоли мышечной ткани

- Вопрос 49. Хлороводород и соляная кислота

- Вопрос 49. Электрофизиологические особенности и энергетическое снабжение миокарда

- Вопрос 5. Влияние шума на организм человека, или шумовая болезнь (I)

- Вопрос 5. Значение ионов в формировании мембранного потенциала

- Вопрос 5. Инфекционные заболевания плода и новорожденного (лекция II)

- Вопрос 5. Кости верхней конечности

- Вопрос 5. Митохондрии, их значение в патологии клетки

- Вопрос 5. Обмен веществ и энергии

- Вопрос 5. Общие принципы аускультации

- Вопрос 5. Основные химические понятия

- Вопрос 5. Особенности белкового и углеводного обмена бактерий

- Вопрос 5. Паренхиматозные дистрофии (жировые, углеводные)

- Вопрос 5. Хронический лимфолейкоз

- Вопрос 5. Эмбриология

- Вопрос 50. Возбудитель коклюша

- Вопрос 50. Кислородные соединения хлора

- Вопрос 50. Коронарный кровоток. Систолический и минутный объём крови

- Вопрос 50. Менингококковая инфекция у детей

- Вопрос 50. Опухоли кровеносных и лимфатических сосудов

- Вопрос 50. Острая почечная недостаточность

- Вопрос 50. Патология сосудистого тонуса (продолжение)

- Вопрос 50. Понятие о наследственности и изменчивости

- Вопрос 51. Бром

- Вопрос 51. Закономерности наследования

- Вопрос 51. Лабораторная диагностика коклюша

- Вопрос 51. Менингококковая инфекция (продолжение)

- Вопрос 51. Неэпителиальные опухоли

- Вопрос 51. Особенности нервной регуляции сердечной деятельности. Интракардиальная регуляция сердечной деятельности

- Вопрос 51. Патология регионарного кровообращения

- Вопрос 51. Хроническая почечная недостаточность

- Вопрос 52. Возбудитель менингококковой инфекции

- Вопрос 52. Возбудитель менингококковой инфекции

- Вопрос 52. Иод

- Вопрос 52. Ишемия

- Вопрос 52. Моногибридное скрещивание. Правило единообразия гибридов первого поколения

- Вопрос 52. Острые кишечные инфекции

- Вопрос 52. Острый гломерулонефрит

- Вопрос 52. Экстракардиальная регуляция сердечной деятельности

- Вопрос 53. Лабораторная диагностика менингококковой инфекции

- Вопрос 53. Лабораторная диагностика менингококковой инфекции

- Вопрос 53. Механизм тромбообразования (триада Вирхова)

- Вопрос 53. Острые кишечные инфекции (продолжение)

- Вопрос 53. Правило расщепления

- Вопрос 53. Тонус ядер n.vagus и n.sympaticus. Законы сердечной деятельности

- Вопрос 53. Фтор

- Вопрос 53. Хронический пиелонефрит

- Вопрос 54. Возбудитель стрептококковой инфекции

- Вопрос 54. Возбудитель стрептококковой инфекции

- Вопрос 54. Гипотеза "чистоты" гамет и анализирующее скрещивание. Неполное доминирование

- Вопрос 54. Марганец

- Вопрос 54. Патология физиологии системы крови

- Вопрос 54. Полиомиелит

- Вопрос 54. Рефлекторная и гуморальная регуляция сердечной деятельности

- Вопрос 55. Болезнь Вакеза (продолжение)

- Вопрос 55. Капсульные бактерии

- Вопрос 55. Капсульные бактерии

- Вопрос 55. Кислородные соединения марганца

- Вопрос 55. Кровеносные сосуды. Кругооборот крови

- Вопрос 55. Полигибридное (дигибридное) скрещивание. Правило независимого комбинирования признаков

- Вопрос 55. Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД)

- Вопрос 56. Болезнь Минковского-Шоффара

- Вопрос 56. Взаимодействие генов. Комплементарное действие

- Вопрос 56. Палочка инфлюэнцы

- Вопрос 56. Палочка инфлюэнцы

- Вопрос 56. Свойства сосудистой системы. Регуляция сосудистого тонуса

- Вопрос 57. Анемии (продолжение)

- Вопрос 57. Возбудители кокковых пневмоний. Лабораторная диагностика

- Вопрос 57. Возбудители кокковых пневмоний. Лабораторная диагностика

- Вопрос 57. Физиология сосудодвигательного центра

- Вопрос 57. Эпистаз. Полимерия и плейотропия

- Вопрос 58. Возбудитель малярии

- Вопрос 58. Возбудитель малярии

- Вопрос 58. Множественные аллели. Наследование групп крови у человека

- Вопрос 58. Патология белой крови

- Вопрос 58. Сосуды микроциркуляции. Строение капилляров

- Вопрос 59. Количественные сдвиги лейкоцитов в крови

- Вопрос 59. Лабораторная диагностика малярии

- Вопрос 59. Лабораторная диагностика малярии

- Вопрос 59. Наследование пола. Признаки, сцепленные с полом

- Вопрос 59. Разновидности капилляров

- Вопрос 6. Активные силы в формировании мембранного потенциала. Потенциал действия

- Вопрос 6. Атомная масса. Молекулярная масса

- Вопрос 6. Влияние шума на организм человека, или шумовая болезнь (II)

- Вопрос 6. Жалобы больных с заболеваниями органов дыхания

- Вопрос 6. Кости нижней конечности

- Вопрос 6. Общие принципы организации тканей. Эпителиальные ткани

- Вопрос 6. Раздражимость

- Вопрос 6. Рост и размножение. Генетика бактерий

- Вопрос 6. Сепсис новорожденных

- Вопрос 6. Стромально-сосудистые белковые дистрофии. Часть 1

- Вопрос 6. Эндоплазматическая сеть. Мутации

- Вопрос 6. Эритремия (болезнь Вакеза). Доброкачественный сублейкемический миелоз

- Вопрос 60. Возбудитель эпидемического сыпного тифа

- Вопрос 60. Возбудитель эпидемического сыпного тифа

- Вопрос 60. Сцепление генов и кроссинговер

- Вопрос 60. Транскапиллярный обмен. Проницаемость стенки капилляра

- Вопрос 61. Болезни органов пищеварения. Язвенная болезнь

- Вопрос 61. Возбудитель Ку-лихорадки

- Вопрос 61. Линейное расположение генов. Генетические карты

- Вопрос 61. Образование межтканевой жидкости. Депо крови

- Вопрос 62. Аппарат внешнего дыхания

- Вопрос 62. Болезни органов пищеварения. Аппендицит

- Вопрос 62. Возбудитель чумы

- Вопрос 62. Трансформация. Трансдукция

- Вопрос 63. Лабораторная диагностика чумы

- Вопрос 63. Обеспечивающие дыхание механизмы

- Вопрос 63. Основы молекулярной генетики. Структура гена. Коллинеарность

- Вопрос 63. Рак органов пищеварения. Часть 1

- Вопрос 64. Возбудитель туляремии

- Вопрос 64. Рак органов пищеварения. Часть 2

- Вопрос 64. Репарация

- Вопрос 64. Физиология крови

- Вопрос 65. Болезни печени. Гепатиты

- Вопрос 65. Лабораторная диагностика туляремии людей

- Вопрос 65. Свойства и функции крови. Состав плазмы крови

- Вопрос 66. Болезни печени. Гепантозы. Цирроз

- Вопрос 66. Генная инженерия. Современное состояние теории гена

- Вопрос 66. Состав плазмы крови: безазотистые органические вещества, ферменты, неорганические вещества

- Вопрос 66. Стафилококковые инфекции наружных покровов

- Вопрос 67. Болезни почек. Гломерулопатии

- Вопрос 67. Возбудитель рожи

- Вопрос 67. Нехромосомная наследственность

- Вопрос 67. Современные представления о групповой принадлежности крови

- Вопрос 68. Болезни почек. Амилоидоз почек. Тубулопатии

- Вопрос 68. Возбудитель газовой гангрены

- Вопрос 68. Иммунологический конфликт в системе АВО. Резус-система

- Вопрос 68. Наследственность и среда. Фенотипическая (ненаследственная) изменчивость

- Вопрос 69. Болезни половых органов и грудных желез. Часть 1

- Вопрос 69. Возбудитель столбняка

- Вопрос 69. Генотипическая (наследственная) изменчивость

- Вопрос 69. Факторы совместимости крови

- Вопрос 7. Вторичный туберкулез

- Вопрос 7. Геморрагический диатез

- Вопрос 7. Закон эквивалентов

- Вопрос 7. Кровь и лимфа

- Вопрос 7. Натриевая природа потенциала действия. Фазные изменения возбудимости

- Вопрос 7. Неинфекционные заболевания новорожденных (лекция I)

- Вопрос 7. Патология микроциркуляции

- Вопрос 7. Репродукция. наследственность и изменчивость

- Вопрос 7. Соединения позвоночного столба и костей головы

- Вопрос 7. Функциональные единицы генома. Изменчивость бактериальной клетки

- Вопрос 7. Хроническая профессиональная лучевая болезнь (I)

- Вопрос 70. Болезни половых органов и грудных желез. Часть 2

- Вопрос 70. Возбудитель сибирской язвы. Морфология и биология

- Вопрос 70. Физиология системы свертывания крови

- Вопрос 70. Хромосомные и генные изменения

- Вопрос 71. Возбудитель сибирской язвы. Устойчивость к физико-химическим факторам. Лабораторная диагностика

- Вопрос 71. Патология беременности и послеродового периода

- Вопрос 71. Фибринолитическая система организма

- Вопрос 71. Химический и радиационный мутагенез. Гомологические ряды в наследственной изменчивости

- Вопрос 72. Возбудитель проказы

- Вопрос 72. Калликреинкининовая система. Кроветворение

- Вопрос 72. Особенности генетики человека. Методы изучения наследственности у человека

- Вопрос 72. Понятие об инфекционных болезнях. Местные и общие реакции при инфекциях. Сепсис

- Вопрос 73. Возбудитель сапа

- Вопрос 73. Выделительные органы. Функции и особенности строения почек

- Вопрос 73. Кишечные инфекции. Холера. Сальмонеллезы

- Вопрос 73. Популяционно-статистический метод. Биохимический метод

- Вопрос 74. Возбудитель лейшманиоза

- Вопрос 74. Кишечные инфекции. Дизентерия. Брюшной тиф

- Вопрос 74. Мочеобразование

- Вопрос 74. Хромосомные болезни

- Вопрос 75. Болезни органов дыхания. Бронхопневмония

- Вопрос 75. Возбудители медленных вирусных инфекций

- Вопрос 75. Наследование резус-фактора

- Вопрос 75. Тема: физиология дыхательного центра (ДЦ)

- Вопрос 76. Болезни органов дыхания. Крупозная пневмония. Рак легкого

- Вопрос 76. Генные мутации как причина наследственных болезней

- Вопрос 76. Прионные медленные инфекции

- Вопрос 76. Регуляция деятельности дыхательного центра

- Вопрос 77. Генокопии и фенокопии в патологии человека. Критика представлений о фатальности наследственных заболеваний. Евгеника

- Вопрос 77. Медленные инфекции человека с предполагаемой этиологией

- Вопрос 77. Первичный и гематогенный туберкулез. Часть 1

- Вопрос 77. Физиология пищеварения

- Вопрос 78. Влияние факторов внешней среды в онтогенезе организма. Основные закономерности эмбрионального развития

- Вопрос 78. Первичный и гематогенный туберкулез. Часть 2

- Вопрос 78. Ротовое пищеварение

- Вопрос 79. Вторичный туберкулез

- Вопрос 79. Гистогенез и органогенез

- Вопрос 79. Слюноотделение и свойства слюны. Глотание

- Вопрос 8. Внесосудистые нарушения и их механизмы

- Вопрос 8. Вторичный туберкулез

- Вопрос 8. Индивидуальное развитие

- Вопрос 8. Кроветворение

- Вопрос 8. Неинфекционные заболевания новорожденных (лекция II)

- Вопрос 8. Нормальная микрофлора тела человека

- Вопрос 8. Острая лучевая болезнь

- Вопрос 8. Пальпация грудной клетки у легочных больных

- Вопрос 8. Соединения верхней конечности

- Вопрос 8. Стромально-сосудистые белковые дистрофии. Часть 3. Амилоидоз

- Вопрос 8. Физиология нервных волокон

- Вопрос 80. Ассимиляция и фотосинтез. Преобразование энергии при фотосинтезе

- Вопрос 80. Особенности строения и функции желудка

- Вопрос 80. Сифилис

- Вопрос 81. Острые респираторные заболевания

- Вопрос 81. Состав, количество и фазы секреции желудочного сока

- Вопрос 81. Фотосистемы I, II. Линейный (нециклический) фотоперенос электронов. Фотолиз воды и фотофосфорилирование

- Вопрос 82. Изучение желудочной секреции. Моторная функция

- Вопрос 82. Превращение веществ при фотосинтезе (темновой процесс)

- Вопрос 82. Эпидемический сыпной тиф и туляремия

- Вопрос 83. Пищеварение в двенадцатиперстной кишке (ДПК). Секреция поджелудочной железы

- Вопрос 83. Хемосинтез. Гетеротрофная ассимиляция. Обмен жиров и белков

- Вопрос 83. Чума и сибирская язва

- Вопрос 84. Детские инфекции. Скарлатина

- Вопрос 84. Регуляция активности ферментов

- Вопрос 84. Секреция желчи. Кишечный сок двенадцатиперстной кишки

- Вопрос 85. Детские инфекции. Дифтерия

- Вопрос 85. Пищеварение в тонком кишечнике. Кишечный сок. Пристеночное пищеварение

- Вопрос 86. Детские инфекции. Корь

- Вопрос 86. Моторная функция тонкого кишечника. Пищеварение в толстом кишечнике. Сокоотделение в толстом кишечнике

- Вопрос 87. Болезни эндокринной системы. Сахарный диабет

- Вопрос 87. Особенности пищеварения в различных отделах ЖКТ

- Вопрос 88. Болезни эндокринной системы. Заболевания щитовидной железы

- Вопрос 88. Пищевой центр. Физиологическая сущность голода и насыщения

- Вопрос 89. Физиологическая сущность аппетита и жажды. Функциональная система, поддерживающая уровень питательных веществ в крови

- Вопрос 9. Аномалии конституции или диатезы (лекция I)

- Вопрос 9. Иммунопатология

- Вопрос 9. Клиническая классификация туберкулеза. Клинические формы первичного туберкулеза

- Вопрос 9. Морфология синапсов

- Вопрос 9. Некоторые методы определения атомных масс химических элементов

- Вопрос 9. Нормальная микрофлора кожи и верхних дыхательных путей

- Вопрос 9. Патология красной крови: анемии

- Вопрос 9. Правила перкуссии легких

- Вопрос 9. Соединения нижней конечности

- Вопрос 9. Соединительные ткани

- Вопрос 9. Стромально-сосудистые дистрофии. Часть 4

- Вопрос 9. Учение об организации живого

- Вопрос 9. Хроническая профессиональная лучевая болезнь (III)

- Воспалительные заболевания мочеиспускательного канала

- Воспалительные заболевания мошонки, ее органов и полового члена

- Воспалительные заболевания пищевода (эзофагит)

- Воспалительные заболевания полового члена

- Воспалительные заболевания предстательной железы

- Воспалительные и застойные заболевания семенного бугорка

- Восприятия и иллюзии

- Вот из этого сделана память

- Врачебно-трудовая экспертиза (ВТЭ)

- Врожденные пороки развития

- Вульвовагинальный кандидоз

- Вундт

- Вывих хрусталика

- Вывихи

- Вывихи и переломы костей верхних конечностей

- Вывихи и переломы костей нижних конечностей

- Выворот век

- Выздоравливай

- Выздоравливай!

- Выпадение прямой кишки

- Выпадение прямой кишки

- Выписали… а дальше

- Высыпания на коже

- Вяжущие средства

- Г

- Г

- Г

- Г

- Г

- Г

- Гаен

- Гайморит

- Галактоземия

- Гален

- Галлер

- Галль

- Гангрена газовая

- Гангрена мошонки

- Ганеманн

- Ганнушкин

- Гарвей

- Гармоны гипофиза, щитовидной железы, гипоталамуса

- Гастрит

- Гастроптоз

- Гастроэнтерит

- Где лечиться

- Где лечиться?

- Гельмгольц

- Гельминтозы

- Гельминтозы

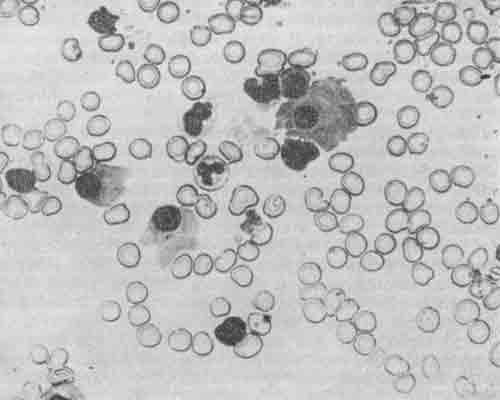

- Гематология

- Гемоглобин

- Гемолитическая болезнь новорожденных

- Геморрагии у новорожденных

- Геморрагические диатезы и синдромы

- Геморрагические лихорадки

- Геморрагический инсульт

- Геморрагический шок

- Геморрой

- Гемоторакс

- Гемотрансфузии

- Гемотрансфузии

- Гемотрансфузионные реакции и осложнения

- Гемофилия

- Гемохроматоз

- Генодерматозы

- Гепатит

- Гепатоз жировой

- Гепатозы

- Гепатолентикулярная дегенерация

- Гепатолиенальный синдром

- Гепатома

- Гепаторенальный синдром

- Гепаторенальный синдром

- Гериатрическая дерматология

- Гермафродитизм

- Герофил

- Герпесвирусные инфекции

- Герпетическая инфекция

- Гидраденит

- Гидронефроз

- Гидротерапия

- Гидрофильные основы

- Гидрофобные мазевые основы

- Гидроцефалия

- Гийотен

- Гименолепидоз

- Гингивит

- Гинекомастия

- Гипервитаминоз D

- Гипергидроз

- Гиперинсулинизм

- Гиперсексуальность

- Гипертоническая болезнь

- Гипертоническая болезнь. Классификации, клиника, диагностика, варианты течения. Злокачественный гипертензивный синдром

- Гипертонические кризы

- Гипертонический криз

- Гипертрофия небных миндалин

- Гиперэкплексии

- Гипо- и апластические анемии

- Гипоальдостеронизм

- Гипогонадизм (мужской)

- Гиподинамия, физические воздействия и климатические факторы как причины нарушений регуляции АД

- Гипопаратиреоз

- Гипотиреоз

- Гипотоническая болезнь

- Гипотрофия

- Гипофиз

- Гипофизарный нанизм

- Гиппократ

- Гистология человека

- Глазные лекарственные формы

- Глаукома

- Глаукома

- Гломерулонефрит

- Глоссалгия

- Глубокие микозы

- Глухота

- Глюкокортикоидный механизм повышения артериального давления. Гипертензии при синдроме Иценко — Кушинга

- Гнойнички, понятие о пиодермии

- Гнойные экссудаты

- Головокружение

- Головокружение

- Гонорея

- Гонорея

- Гормональная регуляция внешнесекреторной функции поджелудочной железы

- Гормональная регуляция всасывательной функции тонкой кишки

- Гормональная регуляция желчеобразования

- Гормональная регуляция ферментообразовательной функции тонкой кишки

- Гормональные препараты

- Госпитализация. Дневной стационар

- Гоффман

- Гранулематоз Вегенера

- Гранулематозные болезни кожи

- Грейпфрутовая диета

- Гризингер

- Грипп

- Грипп

- Грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции

- Грыжа брюшной стенки

- Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы

- Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы

- Грыжи паховые

- Грыжи пупочные

- Гудпасчера синдром

- Гуморальное действие катехаламинов. Феохромоцитомы и параганглиомы

- Гуфеланд

- Д

- Д

- Д

- Д

- Д

- Д

- Давайте посмотрим на вашу память

- Дакриоцистит

- Данилевский

- Двусторонние почечные заболевания преимущественно иммунологической природы, данные морфологических исследований

- Деженетт

- Демпинг-синдром

- День здоровья

- Депрессорные системы почек. Ренопривные гипертензии. Пиелонефрит, врожденные аномалии почек и заболевания мочевыводящих путей как причины артериальной гипертензии

- Дерматит

- Дерматит (экзема)

- Дерматиты

- Дерматозы беременных

- Дерматология для профессионалов

- Дерматология профессиональных заболеваний

- Дерматомиозит

- Дерматомиозит

- Дерматомиозит

- Детские болезни

- Детский церебральный паралич

- Дженнер

- Джонс

- Диабет несахарный

- Диабет сахарный

- Диагностика и лечение в кардиологии

- Диагностика сердечно-сосудистых заболеваний

- Диагностические методы

- Диагностические методы обследования

- Диагностические средства

- Диарея

- Диарея при заболеваниях желудочно-кишечного тракта

- Диарея при прочих заболеваниях и состояниях

- Диатез

- Диатезы геморрагические

- Дивертикул

- Дивертикулез

- Дивертикулез ободочной кишки

- Дивертикулы пищевода

- Диета «углеводного чередования»

- Диета для живота

- Диета на луковом супе

- Диетотерапия

- Диеты для знаков Зодиака

- Диеты для тех, кому за 30

- Дизентерия

- Дизентерия

- Динамика заживления переломов костей при чрескостном компрессионном остеосинтезе

- Дисбактериоз кишечника

- Дисбактериоз кишечный

- Дискинезия желчевыводящих путей

- Дисморфофобия

- Диспансеризация

- Диспепсия

- Диспитуитаризм юношеский

- Дистония вегетативно-сосудистая

- Дистресс-синдром респираторный новорожденных

- Дистрофия гепатоцеребральная

- Диуретические средства

- Дифиллоботриоз

- Дифиллоботриоз

- Дифтерия

- Дифтерия

- Дифференциальная диагностика полостных жидкостей

- Диффузные болезни соединительной ткани

- Доброкачественные меланоцитарные опухоли

- Документация

- Документация

- Долголетие

- Домашний медицинский справочник

- Дополнительный комплекс упражнений, разработанный специально для лечения заболеваний мочеполовой системы

- Древневосточный взгляд на здоровье и болезнь

- Другие дефекты ферментов и белков

- Другие диагностические средства

- Другие инфекции, вызванные микобактериями

- Другие лекарственные средства

- Другие лекарственные средства

- Другие лекарственные средства

- Другие лекарственные средства

- Другие лекарственные средства

- Другие лекарственные средства

- Другие лекарственные средства

- Другие средства

- Дуоденальное зондирование

- Дуоденит

- Дуоденит

- Дыра в голове

- Дыхание и голос

- Дыхание и жизнь

- Дюбуа-Реймон

- Дюпюитрен

- Е

- Е

- Е

- Евнухоидизм

- Евстахиит

- Естественная дыхательная гимнастика

- Ж

- Ж

- Ж

- Ж

- Жажда

- Жалобы больного и их роль в постановке диагноза

- Железо

- Железы внутренней секреции и гормоны

- Желтуха

- Желудочно-кишечные кровотечения

- Желчегонные средства

- Желчно-каменная болезнь

- Желчно-каменная болезнь

- Желчные свищи

- Живи!

- Жизнь без боли

- Жить - значит помнить

- Жить здорово

- З

- З

- З

- Заболевание печени и желчевыводящих путей

- Заболевания желез кожи

- Заболевания женской половой сферы

- Заболевания кожи при нарушениях питания

- Заболевания новорожденных: доношенные и недоношенные дети

- Заболевания полости рта

- Заболевания сердечно-сосудистой системы у детей

- Заболевания, вызванные биологическими факторами

- Заболевания, вызванные вибрацией

- Заболевания, вызванные воздействием инфразвука

- Заболевания, вызванные воздействием лазерного излучения

- Заболевания, вызванные воздействием теплового излучения

- Заболевания, вызванные воздействием ультразвука

- Заболевания, вызванные воздействием электромагнитных волн радиочастот

- Заболевания, вызванные ионизирующим излучением

- Заболевания, вызванные повышенной температурой воздуха (солнечный удар)

- Заболевания, вызванные пониженной температурой воздуха (обморожение)

- Заболевания, вызванные работой в условиях повышенного атмосферного давления

- Заболевания, вызванные ультрафиолетовым излучением

- Заболевания, вызванные физическими факторами

- Заболевания, вызванные химическими соединениями и элементами

- Заболевания, передающиеся половым путем

- Заболевания, связанные с нарушением кератинизации

- Заворот века

- Заворот желудка

- Заворот кишок

- Задержки полового развития

- Заеда

- Заживление переломов костей и микроциркуляция

- Заикание

- Заикание

- Закаливание

- Заключение

- Закрытые повреждения сердца

- Записки доктора

- Запоминание и забывание

- Запоры

- Запоры

- Зарин, зоман, V-газы

- Затруднение дыхания

- Захарьин

- Зачем врач просит показать язык, если болит нога?

- Зачем врач спрашивает о…

- Зачем ложиться в больницу?

- Здоровое поколение

- Здоровые советы

- Здоровый взгляд

- Здоровый день

- Здоровый мир

- Здоровый образ жизни

- Здоровье в семье

- Здоровье сегодня

- Здравоохранение

- Здравый смысл

- Земмельвейс

- Злокачественная меланома

- Зоб диффузный токсический

- Зоб Хашимото

- Зоб эндемический

- Золлингера-Эллисона синдром

- Зрение

- Зуд заднего прохода

- Зуд кожи

- И

- И

- И

- И

- И

- Идиопатический тик

- Иерсиниоз и псевдотуберкулез

- Изжога

- Изжога

- Изменения желудочного содержимого при патологии

- Изменения лимфатических узлов при патологии

- Изосерологические исследования крови

- Иммуноандрология

- Иммунодепрессанты (иммуносупрессоры)

- Иммунокорригирующая и общеукрепляющая терапия

- Иммунологическая реактивность у больных раком толстой кишки

- Иммунологические и серологические методы исследования

- Иммунологические реакции

- Иммуномодулирующие средства

- Иммуномодуляторы

- Импетиго

- Импотенция

- Инородные тела дыхательных путей

- Инородные тела желудка

- Инородные тела мочеиспускательного канала

- Инородные тела пищевода

- Инсулинокоматозная терапия

- Интересно

- Интересное о медицине

- Интерстициальные плазмаклеточные пневмонии

- Инфаркт кишечника

- Инфаркт миокарда

- Инфаркт миокарда

- Инфекции вызываемые микобактериями

- Инфекции новорожденных

- Инфекционные болезни

- Инфекционные болезни

- Инфекционные болезни

- Инфекционные заболевания у новорожденных

- Инфекционные простатиты

- Инфекционный неспецифический полиартрит

- Иприт, азотистый иприт

- Иридоциклит

- Ирит

- Искусственная инсеминация

- Использовать память для улучшения ваших навыков

- Исследование антител

- Исследование влагалищного содержимого на степень чистоты

- Исследование водно-солевого обмена

- Исследование выделений половых органов

- Исследование гормонального статуса

- Исследование дуоденального содержимого

- Исследование желудочного содержимого

- Исследование желудочного содержимого

- Исследование кала

- Исследование кала

- Исследование кала на гельминты

- Исследование кала на простейшие

- Исследование кислотообразующей функции

- Исследование коагуляции

- Исследование костного мозга

- Исследование крови

- Исследование лимфатических узлов

- Исследование мокроты

- Исследование мочи

- Исследование отделяемого молочных желез

- Исследование с целью определения функционального состояния яичников

- Исследование содержимого двенадцатиперстной кишки

- Исследование спинно-мозговой жидкости

- Исследование экссудатов и транссудатов

- Исследования антигенов и антител крови

- Истерия

- Истончение и ломкость волос

- История медицины

- Источники нарушений развития и их последствия

- Исходы лечения

- Исцеление

- Ихтиоз

- Ишемическая болезнь кишечника

- Ишемический инсульт

- Ишемический колит

- Й

- К

- К

- К

- К

- К

- К

- Кабанис

- Кавернит

- Кадмий

- Каждый отличный студент

- Как собирать и сушить лекарственные растения

- Как улучшить память

- Калий и натрий

- Калорийность питания

- Кальций

- Кальциноз

- Кампилобактериоз и хеликобактериоз

- Кандинский

- Капли

- Капнографы

- Капсулы

- Карбункул

- Карбункул почки

- Кардано

- Кардиогенный шок

- Кардиомиопатии

- Кардиосклероз

- Кардиоспазм

- Кариес зуба

- Карциноид

- Карцинома

- Катаракта

- Катаракта

- Качественная медицина

- Кашель

- Кашель

- Кератит

- Кератоакантома

- Кератозы

- Кератозы

- Кератолические средства

- Кесарево сечение

- Кессонная болезнь

- Киста

- Кифоз

- Кишечные свищи

- Классификация пневмоний в детском возрасте

- Клещевой энцефалит

- Климакс у мужчин

- Клиника коллагеновых болезней

- Клиника, диагностика и особенности лечения кожно – венерических заболеваний

- Клинико-лабораторные и инструментальные методы исследования

- Клиническая алгоритмическая диагностика, выбор средств и методов диагностики

- Клиническая диагностика кожно-венерических заболеваний

- Клиническая диагностика основных гастроэнтерологических заболеваний

- Клиническая характеристика боли в животе при различных заболеваниях

- Клинические аномалии в системе аутосом

- Клинические проявления и основные синдромы

- Клинические формы артериальных гипертензий

- Клинические формы в кардиологии

- Клонорхоз

- Когда вы проснетесь, вы вспомните

- Кодекс здоровья врача общей практики

- Кое-что о числах

- Кожа

- Кожно-венерические заболевания

- Кожные и венерические болезни

- Кожные поражения и психика

- Кожные проявления заболеваний желудочно-кишечного тракта

- Кожные проявления заболеваний почек

- Кожные проявления злокачественных опухолей внутренних органов

- Кожные проявления СПИДа

- Кожные проявления эндокринных заболеваний

- Коклюш

- Коклюш и паракоклюш

- Колика почечная

- Колит

- Коллагеновые сосудистые болезни

- Коллагеновые сосудистые болезни

- Коллапс

- Коллапс

- Колоректальные новообразования

- Кома

- Коматозные состояния

- Комната Трайны

- Конгестивные заболевания половых органов

- Консервирование овощей

- Консервированная кровь, ее компоненты и препараты

- Контактные дерматиты

- Контроль качества лекарств (фармакологические исследования)

- Контрольная пауза

- Конъюнктивит

- Координаторные неврозы

- Копростаз при заболеваниях желудочно-кишечного тракта

- Копростаз при прочих состояниях и заболеваниях

- Корвизар

- Корсаков

- Кортикостероиды и их синтетические аналоги

- Кортикостероиды, применяемые местно

- Корь

- Корь

- Косоглазие

- Кох

- Крапивница

- Крапивница и ангионевротический отек

- Крапивница и ангионевротический отек

- Краснуха

- Краснуха

- Краткие статистические данные об атеросклерозе

- Краткий словарь медицинских терминов

- Краткое изложение основных принципов здорового питания

- Крафт-Эбинг

- Крепелин

- Крепитирующий тендовагинит предплечья (крепитирующий паратенонит, серозный теносиновит)

- Кретинизм

- Кривошея

- Кризы

- Криохирургия

- Криптококкоз

- Криптоспоридиоз

- Криптоспоридиоз

- Кровезаменители

- Кровоизлияния в мозг

- Кровотечения

- Кровотечения

- Кровотечения из варикозных вен пищевода и желудка

- Кровь, ее компоненты и основные препараты

- Крона болезнь

- Крупозная пневмония детском возрасте

- Ксантоматоз

- Ксеродерма пигментная

- Ку-лихорадка

- Культуральная дерматология

- Кунта-Юниуса болезнь

- Кюммеля болезнь

- Л

- Л

- Л

- Л

- Л

- Л

- Лабиринтит

- Лабораторно-инструментальные методы исследования

- Лабораторные анализы

- Лазеры в дерматологии

- Ламетри

- Ларингит

- Ларрей

- Лаэннек

- Легионеллез

- Легионеллез

- Легочное кровотечение

- Легочное сердце

- Лейкемические и лимфоматозные инфильтраты кожи

- Лейкемоидные реакции

- Лейкемоидные реакции

- Лейкоз

- Лейкозы

- Лейкома

- Лейкоплакия

- Лейкоциты

- Лейшманиоз

- Лекарства для инъекций в заводском производстве

- Лекарственные дискинезии

- Лекарственные комнатные растения

- Лекарственные препараты, влияющие на сердце, легкие, пищеварительную систему

- Лекарственные препараты, влияющие на функцию дыхания

- Лекарственные растения

- Лекарственные сыпи

- Лекарственные формы с антибиотиками

- Лекции 1 курс

- Лекции 10, 11. Методы воздействия на кровообращение

- Лекции 12-16. Уход за инфекционными больными

- Лекции 17-19. Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов дыхания

- Лекции 2 курс

- Лекции 2, 3. Реанимационные мероприятия и первая помощь при угрозе жизни

- Лекции 20-22. Наблюдение и уход за пациентами с заболеваниями органов кровообращения

- Лекции 3 курс

- Лекции 4 курс

- Лекции 5 курс

- Лекции 5, 6. Питание больных в лечебном учреждении

- Лекции 6 курс

- Лекция 1

- Лекция 1. Аномалии развития носа

- Лекция 1. Болезни органов дыхания. Клинические синдромы при заболевании органов дыхания. Часть 1

- Лекция 1. Введение

- Лекция 1. Введение в медицинскую генетику

- Лекция 1. Введение в общую хирургию. История хирургии

- Лекция 1. Введение в топографическую анатомию

- Лекция 1. Зубы. Общие сведения

- Лекция 1. Методика исследования больного ребенка. Анамнез жизни

- Лекция 1. Общие аспекты регуляции

- Лекция 1. Оплодотворение и развитие плодного яйца

- Лекция 1. Острая почечная недостаточность. Часть I

- Лекция 1. Полипоз толстого кишечника

- Лекция 1. Понятие смерти. Реанимационные отделения

- Лекция 1. Понятие, предмет судебной медицины. Основания и порядок назначения судебно-медицинской экспертизы

- Лекция 1. Строение кожи

- Лекция 1. Фармакокинетика и фармакодинамика. Основные понятия (часть 1)

- Лекция 10

- Лекция 10. Аномалии сократительной деятельности матки

- Лекция 10. Взаимодействие лекарственных средств (часть 3)

- Лекция 10. Витамины

- Лекция 10. Кровотечение: общие положения

- Лекция 10. Лечение кариеса зубов

- Лекция 10. Механизмы возникновения повреждений костей при действии тупых предметов. Повреждения костей черепа

- Лекция 10. Нарушение обоняния

- Лекция 10. Операции на костях и суставах

- Лекция 10. Острый аппендицит. Часть I

- Лекция 10. Острый пиелонефрит

- Лекция 10. Плеврит. Диагностика, лечение, прогноз

- Лекция 10. Туберкулез кожи

- Лекция 10. Факторы патологии

- Лекция 10. Формирование и развитие плода: 35-40-я неделя

- Лекция 10. Холера. Этиология, патогенез

- Лекция 100. Методика исследования половой системы

- Лекция 101. Преждевременное половое развитие

- Лекция 102. Развитие органов эндокринной системы. Щитовидные и паращитовидные железы, тимус, поджелудочная железа

- Лекция 103. Гормоны надпочечников, гипофиза, эпифиза

- Лекция 104. Гормоны яичек и яичников. Оценка нервно-психического развития. Исследование щитовидной железы и половых желез

- Лекция 105. Дополнительные методы исследования эндокринных желез

- Лекция 106. Особенности обследования детей с эндокринной патологией. Сбор анамнеза

- Лекция 107. Осмотр ребенка

- Лекция 108. Сахарный диабет

- Лекция 109. Диффузный токсический зоб: клиническая картина

- Лекция 11

- Лекция 11. Ампутации и экзартикуляции

- Лекция 11. Вазомоторный ринит

- Лекция 11. Виды и закономерности течения генных болезней.

- Лекция 11. Диагностика кровотечений

- Лекция 11. Лепра. Синдром Мелькерссона-Розенталя

- Лекция 11. Неорганические минеральные вещества

- Лекция 11. Нефротический синдром

- Лекция 11. Острый аппендицит. Часть II

- Лекция 11. Ошибки и осложнения при лечении кариеса зубов. Профилактика кариеса

- Лекция 11. Периоды жизни ребенка. Антропометрические исследования

- Лекция 11. Повреждения костей грудной клетки и таза. Повреждения головного мозга

- Лекция 11. Слабость родовой деятельности

- Лекция 11. Средства для наркоза (общие анестетики, ингаляционные анестетики)

- Лекция 11. Холера. Классификация, клиника, диагностика, лечение

- Лекция 11. Хронический бронхит. Лечение и профилактика

- Лекция 110. Диагностика диффузного токсического зоба

- Лекция 111. Гипотиреоз

- Лекция 112. Особенности клиники гипотиреоза

- Лекция 12

- Лекция 12. Биохимия гормонов

- Лекция 12. Бронхиальная астма. Определение и этиология

- Лекция 12. Генодерматозы

- Лекция 12. Гломерулонефрит острый. Часть I

- Лекция 12. Инородные тела полости носа

- Лекция 12. Методы расчета и анализ антропометрических данных

- Лекция 12. Неингаляционные анестетики

- Лекция 12. Основные звенья патогенеза

- Лекция 12. Острая кровопотеря. Острое малокровие

- Лекция 12. Пульпит. строение и функции пульпы зуба

- Лекция 12. Сальмонеллез. Этиология, патогенез, классификация, клиника

- Лекция 12. Топографическая анатомия области кисти

- Лекция 12. Транспортная травма

- Лекция 12. Хронический резидуальный аппендицит

- Лекция 12. Чрезмерно сильная родовая деятельность. Дискоординация родовой деятельности

- Лекция 13. Анатомически и клинически узкий таз

- Лекция 13. Аппендикулярный инфильтрат

- Лекция 13. Биохимия нервной ткани

- Лекция 13. Бронхиальная астма. Патогенез и классификация

- Лекция 13. Генодерматозы (продолжение)

- Лекция 13. Гломерулонефрит острый. Часть II

- Лекция 13. Деформации перегородки носа

- Лекция 13. Механизмы возникновения повреждений при автотравмах

- Лекция 13. Операции при гнойных заболеваниях кисти

- Лекция 13. Патогенез пульпита

- Лекция 13. Помощь при кровотечении. Временная остановка кровотечения

- Лекция 13. Психика ребенка в различные периоды его жизни

- Лекция 13. Сальмонеллезы. Бактериовыделение, осложнения, диагностика, лечение

- Лекция 13. Спирт этиловый

- Лекция 13. Характеристики генных болезней

- Лекция 14

- Лекция 14. Биохимия мышечной ткани

- Лекция 14. Ботулизм

- Лекция 14. Вирусные дерматозы

- Лекция 14. Гематома, абсцесс, перфорация перегородки носа

- Лекция 14. Железнодорожная травма. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой при транспортной травме

- Лекция 14. Клиника и диагностика бронхиальной астмы

- Лекция 14. Клиника и дифференциальная диагностика хронических форм пульпита

- Лекция 14. Окончательная остановка кровотечения. Лечение постгеморрагической анемии

- Лекция 14. Острый аппендицит. Часть III

- Лекция 14. Психика ребенка со второго полугодия жизни до 12 лет

- Лекция 14. Снотворные средства

- Лекция 14. Течение и ведение родов при узком тазе

- Лекция 14. Топографическая анатомия грудной стенки

- Лекция 14. Хронический диффузный гломерулонефрит. Часть I

- Лекция 14. Эпидемиология генных болезней

- Лекция 15

- Лекция 15. Биохимия крови

- Лекция 15. Гепатит А. Этиология, патогенез, классификация

- Лекция 15. Лечение бронхиальной астмы

- Лекция 15. Методы лечения пульпита

- Лекция 15. Многоплодная беременность

- Лекция 15. Нейродерматозы

- Лекция 15. Носовое кровотечение: причины, клиника

- Лекция 15. Обтурационная желтуха

- Лекция 15. Операции на грудной стенке

- Лекция 15. Оценка психомоторного развития ребенка. Нервно-психическое развитие на 1-м году жизни

- Лекция 15. Переливание крови и кровезаменителей: общие положения

- Лекция 15. Повреждения от действия острых предметов. Классификация острых предметов. Повреждения режущими и колющими предметами

- Лекция 15. Противопаркинсонические средства

- Лекция 15. Синдром Марфана

- Лекция 16

- Лекция 16. Абсцессы печени

- Лекция 16. Бронхиальная астма. Асматический статус

- Лекция 16. Гепатит А. Клиника, диагностика, лечение

- Лекция 16. Группы крови

- Лекция 16. Дерматиты

- Лекция 16. Лечение носовых кровотечений

- Лекция 16. Показатели психомоторного развития детей 2-7 года жизни

- Лекция 16. Поликистоз почек

- Лекция 16. Предлежание плаценты

- Лекция 16. Противосудорожные средства (часть 1)

- Лекция 16. Соединительная ткань

- Лекция 16. Топографическая анатомия грудной полости

- Лекция 16. Фенилкетонурия

- Лекция 16. Хирургические методы лечения пульпита

- Лекция 17

- Лекция 17. Бронхоэктатическая болезнь

- Лекция 17. Гепатит В. Этиология, патогенез, классификация

- Лекция 17. Дерматиты. Лейкоплакия

- Лекция 17. Муковисцидоз

- Лекция 17. Периодонтит. строение и функции периодонта

- Лекция 17. Почечнокаменная болезнь

- Лекция 17. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты

- Лекция 17. Противосудорожные средства (часть 2)

- Лекция 17. Резус-фактор

- Лекция 17. Синуситы. острый гайморит

- Лекция 17. Топографическая анатомия трахеи, бронхов, плевры

- Лекция 17. Формирование познавательной функции ребенка

- Лекция 17. Эхинококкоз печени

- Лекция 18. Абсцессы и гангрена легких

- Лекция 18. Виды хромосомных патологий

- Лекция 18. Гепатит В. Клиника, диагностика, лечение

- Лекция 18. Кровотечение в последовом периоде

- Лекция 18. Острый холецистит. Часть I

- Лекция 18. Показания и противопоказания к переливанию крови

- Лекция 18. Психотропные средства

- Лекция 18. Режим дня для детей различных возрастов

- Лекция 18. Топографическая анатомия легких

- Лекция 18. Уретрит. Часть I

- Лекция 18. Хроническое воспаление верхнечелюстной пазухи. Воспаление клиновидной пазухи

- Лекция 18. Экзема

- Лекция 18. Этиология периодонтита. Патогистология, клиника и диагностика периодонтитов

- Лекция 19

- Лекция 19. Биологический ритм

- Лекция 19. Гепатит С

- Лекция 19. Заболевания околоносовых пазух. Травмы носа и его придаточных пазух

- Лекция 19. Кровотечение в послеродовом периоде (продолжение)

- Лекция 19. Методы лечения различных форм периодонтита

- Лекция 19. Оперативная хирургия легких и плевры

- Лекция 19. Острый холецистит. Часть II

- Лекция 19. Переливание крови: применяемые препараты крови; методы переливания

- Лекция 19. Профессиональные заболевания кожи

- Лекция 19. Синдромы Дауна, Патау, Клайфельтера

- Лекция 19. Транквилизаторы и седативные средства

- Лекция 19. Уретрит. Часть II

- Лекция 19. Эмфизема легких

- Лекция 2

- Лекция 2. Анамнез болезни. Объективный осмотр ребенка

- Лекция 2. Биологические мембраны

- Лекция 2. Виды судебно-медицинской экспертизы. Права и обязанности эксперта

- Лекция 2. Зарождение хирургии, как науки. Важность знания хирургии для любого врача

- Лекция 2. Клинические синдромы при заболевании органов дыхания

- Лекция 2. Методы обследования стоматологического больного

- Лекция 2. Неспецифический язвенный колит

- Лекция 2. Острая почечная недостаточность. Часть II

- Лекция 2. Первичные и вторичные морфологические элементы

- Лекция 2. Топографо-анатомическое обоснование операции на голове

- Лекция 2. Фармакокинетика и фармакодинамика. Основные понятия (часть 2)

- Лекция 2. Формирование плаценты. Плодные оболочки. Пуповина. Околоплодные воды

- Лекция 2. Фурункул носа

- Лекция 20

- Лекция 20. Болезни обмена веществ

- Лекция 20. Исследование сердечно-сосудистой системы: объективное обследование

- Лекция 20. Классификация и механизм действия транквилизаторов и седативных средств

- Лекция 20. Мочекаменная болезнь

- Лекция 20. Одонтогенные воспалительные заболевания

- Лекция 20. Оперативные вмешательства на перикарде

- Лекция 20. Определение дистанции выстрела, количества и последовательности огнестрельных ранений

- Лекция 20. Переливание крови: виды, осложнения, кровезаменители

- Лекция 20. Постхолецистэктомический синдром

- Лекция 20. Псевдотуберкулез. Этиология, патогенез, классификация

- Лекция 20. Псориаз

- Лекция 20. Разрывы мягких родовых путей

- Лекция 20. Синдром Шерешевского-Тернера и синдром кошачьего крика

- Лекция 20. Травмы носа и его придаточных пазух

- Лекция 21. Акромегалия

- Лекция 21. Антидепрессанты

- Лекция 21. Границы абсолютной тупости сердца. Аускультация сердца

- Лекция 21. Диагностика холелитиаза

- Лекция 21. Значение наследственной предрасположенности

- Лекция 21. Клиническая картина одонтогенных воспалительных заболеваний

- Лекция 21. Лечение псориаза. Хейлиты

- Лекция 21. Обезболивание

- Лекция 21. Оперативные вмешательства на сердце

- Лекция 21. Острый ринофарингит

- Лекция 21. Повреждения мочеполовых органов

- Лекция 21. Псевдотуберкулез. Клиника, диагностика, лечение

- Лекция 21. Разрыв матки

- Лекция 22

- Лекция 22. Бруцеллез

- Лекция 22. Врожденные нарушения половой дифференцировки

- Лекция 22. Диагностическое значение генетических маркеров

- Лекция 22. Исследование пульса и артериального давления

- Лекция 22. Клиническая картина разрыва матки. лечение

- Лекция 22. Коллагенозы

- Лекция 22. Лечение калькулезного холецистита

- Лекция 22. Ноотропные препараты и препараты лития

- Лекция 22. Одонтогенный периостит челюсти

- Лекция 22. Оперативная хирургия при раке пищевода, пластика пищевода

- Лекция 22. Острый мезофарингит

- Лекция 22. Повреждения мочеполовых органов

- Лекция 22. Теории наркоза

- Лекция 23

- Лекция 23. Аденома

- Лекция 23. Гельминтозы. Аскаридоз

- Лекция 23. Генеалогический метод изучения генетики человека

- Лекция 23. Ингаляционный наркоз

- Лекция 23. Клиническое исследование функционального состояния сердечно-сосудистой системы у детей

- Лекция 23. Компрессионная и обтурационная асфиксии

- Лекция 23. Лишаи

- Лекция 23. Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов пищеварения

- Лекция 23. Одонтогенный остеомиелит челюстей

- Лекция 23. Оперативная хирургия при дивертикулах, кистах пищевода, на диафрагме

- Лекция 23. Пилородуоденальный стеноз

- Лекция 23. Психостимуляторы и средства, тонизирующие нервную систему

- Лекция 23. Тиреоидиты